近期雖然已經從c#轉向python,但發現可以用到OO的地方,可以建造工廠的情境也非常地多,索性把之前的文章拿來反覆咀嚼,挺有趣

這一篇雖然是2010年寫的,介紹重量級的工廠模式-定義來自於深入淺出設計模式一書,而本例重新構思案例,適圖舉一反三 😛

前幾篇提到了三個不同型式的Design Pattern,分別是Strategy(角色扮演)、Observers(Blog Rss)以及Decorator(早餐店)。傳送門

可以發現,在現有的OO法則下,可以達到在類別設計與使用上的彈性與擴充

我們可以在執行期new出一個具有彈性的具像類別以及透過各種型式來動態地變更物件

因為透過介面來操作物件,在類別的操作變得彈性了

就像先前角色扮演的例子一樣,可以new一個Character類別,叫作弓箭手的”角色”

Character Mary = new Archer(); //宣告一個角色叫作Mary,給予他具象的弓箭手類別

上述看到,當『new』的時候,就要聯想到『具象』

什麼是具象?

上圖中抽象與具象剛好是一種相對的關係,我們透過不同的具象類別(不同職業的角色)來描述所謂的角色

具象類別就是我們要真正”實體化”的類別,當我們使用new的時候,雖然透過Character作為介面讓程式具有彈性,但是我們還是得建立具象類別(Archer)的實體。

所以用的確實是實踐,而不是介面。這是一個好問題,程式綁著具象類別,將導致程式容易損壞且沒有彈性!

為什麼??當有一群相關的具象類別的時候,通常會寫出這樣的程式:

Character Mary;

int select=1; //選擇不同職業的角色

if (select==1)

{

Mary = new Archer();

}else if(select==2)

{

Mary = new Knight();

}else if(select==3)

{

Mary = new Magician();

}

有一大堆不同的角色類別,但是必須要到執行期才知道該實體化哪一個職業!

當看到這樣的程式碼,一旦有變動或擴充,就必須打開這個源始碼,加以檢視與修改。通常這樣修改過的程式碼,將造成部份系統更難以維護與更新,而且也有犯錯的可能性。

然而,在技術上,new這個字眼沒有問題,真正的犯人是『需求的改變』,以及這個的改變對new的影響力!

回顧一下裝飾者模式所說的關閉開放法則。

類別應該開放,以便擴充;應該關閉,禁止修改

如果針對介面寫程式,可以隔離掉以後系統可能發生的一大堆改變。

介面可以透過多型進行新類別的實踐,而不需要動到原本的程式碼。

但是當程式碼使用了大量的具象類別時(例如角色的職業),那麼一互加入新的具象類別,就必須改變程式碼。

也就是說程式並非『對修改關閉』。當想要擴充新的職業,竟然要重新開放應該封閉的程式碼。

那麼解決方法並不是無跡可尋的,回想看看第一個OO守則

找出會改變的地方,然後將這部份抽離出來

剛好可以用來處理我們的老朋友『改變』!

首先,找出會改變的東西。

先來個情境:

現在假如我們仍然是一個手機的開發商,目前有一個提供手機製造並出貨的服務,現在準備發展手機銷售部門,為了實行需求導向

這間公司由不同的手機款式需求,建立原型,再實行製造流程並出單。

身為這間手機製造商的訂單系統開發者,程式碼可能會這麼寫:

CellPhone orderCellPhone(){

CellPhone cellphone= new CellPhone(); //建立手機原型(確定硬體設計圖與軟體規格)

cellphone.design(); //動工設計

cellphone.modeling(); //動工建模

cellphone.combine(); //動工組合手機

cellphone.box(); //動工包裝

return cellphone; //出貨

}

註:為了讓系統有彈性,我們會希望CellPhone是一個抽象類別或介面,但是這樣的話,這些類別或介面就無法實體化了…註2,軟體的安裝在組合手機的以後會安裝上去(裡面又呼叫了install()方法)

但是當我們需要更多型式的手機…這時勢必增加一些程式碼,來決定適合的手機具象類別,然後製造這隻手機:

假如有三款型式,分別是Business(商用)、Sport(戶外防水)、Normal(陽春款)

程式碼就會變成:

CellPhone orderCellPhone(String style){

CellPhone cellphone;

if (style.equals("Business")){

cellphone= new BusinessPhone(); //實踐商用手機

}else if (style.equals("Sport")){

cellphone= new SportPhone(); //實踐運動手機

}else if(style.equals("Normal")){

cellphone= new NormalPhone(); //實踐陽春手機

}

cellphone.design(); //設計

cellphone.modeling(); //建模

cellphone.combine(); //組裝

cellphone.box(); //包裝

return cellphone;

}

市場競爭日趨激烈,壓力來自於必須快速推出更多型式與型號的手機。而新款的Sport手機要上市,舊款的Sport也要因此從型錄中下市:

CellPhone orderCellPhone(String style){

CellPhone cellphone;

if (style.equals("Business")){

cellphone= new BusinessPhone();

//}else if (style.equals("Sport")){ //舊款要下市的手機

// cellphone= new SportPhone();

}else if (style.equals("Music")){ //新款的音樂手機

cellphone= new MusicPhone();

}else if (style.equals("Sport2")){ //2代的Sport手機

cellphone= new Sport2Phone();

}else if(style.equals("Normal")){

cellphone= new NormalPhone();

}

cellphone.design(); //設計

cellphone.modeling(); //建模

cellphone.combine(); //組裝

cellphone.box(); //包裝

return cellphone;

}

此程式碼並沒有對修改封閉,看到了嗎?如果手機開發商一改變型錄,供應不同的機型,就得修改那些if else。這裡假以時日一遇到改變,就必須一改再改。

而不想改變的地方是設計、建模與組裝的流程,因為手機的製造流程都持續不變,所以這部分的程式碼不會改變,只有手機的需求的款式用途會改變。

所以很明顯,如果實體化某些具像類別(例如音樂手機、運動手機…etc)將使orderPhone( )出問題,而且也無法對它修改關閉,但是目前已經知道哪些會變哪些是不變的,所以是時候來使用封裝了!!

首先要先封裝建立物件的程式碼!記得,封裝的目標總是那些最常改變的地方,要把建立物件的程式碼從orderPhone方法中抽離,然後將部分的程式碼搬到另一個物件中,這個新物件只管如何製造手機的原型,如果一旦任何物件想要製造手機原型,找它就對了!

稱這個新物件為『工廠』:PhoneFactory

工廠是負責建立物件的細節,一旦有了PhoneFactory,OrderPhone就變成了PhoneFactory的客人,當需要建立手機的時候,就叫手機工廠做一個。

而以後orderPhone就不需要知道音樂手機還是商用手機,orderPhone只需要從工廠得到一隻手機原型,而這個手機實踐了CellPhone的介面,以呼叫設計、建模、組裝方法,來完成手機。

先來建立一個簡單的手機工廠,要先從工廠本身開始,定義一個類別,為所有手機封裝建立物件的程式碼。程式碼就像這樣:

class PhoneFactory

{

public CellPhone createCellPhone(string style){

CellPhone cellphone = null;

if (style.equals("Business"))

{

cellphone = new BusinessPhone();

//}else if (style.equals("Sport")){ //舊款要下市的手機

// phone = new SportPhone();

}

else if (style.equals("Music"))

{ //新款的音樂手機

cellphone = new MusicPhone();

}

else if (style.equals("Sport2"))

{ //2代的Sport手機

cellphone = new Sport2Phone();

}

else if (style.equals("Normal"))

{

cellphone = new NormalPhone();

}

return cellphone;

}

};

這樣做有什麼好處?似乎只是將問題搬到另一個物件罷了,問題依然存在啊?

提醒一下,OO中封裝還有一個好處就是reuse,雖然目前只看到orderCellPhone()方法是他的客人,然而,可能還有CellPhoneShopMenu類別,會利用這個工廠來取得手機的描述與單價。可能還有宅配的功能需要它,會有不同的方式來處理手機(CellPhoneShop)。所以把建立手機的程式碼包裝進一個類別,當以後實踐改變時,只需要這個類別即可。

接著是該來修改客人這一邊的程式碼了

public class CellPhoneSale

{

CellPhoneFactory factory;

public CellPhoneSale(CellPhoneFactory factory)

{

this.factory = factory;

}

public CellPhone orderCellPhone(String style)

{

CellPhone cellphone;

cellphone = factory.createCellPhone(style);

cellphone.design(); //設計

cellphone.modeling(); //建模

cellphone.combine(); //組裝

cellphone.box();//包裝

return cellphone;

}

}

看到第三行,我們為CellPhoneSale加上一個變數,以便記錄CellPhoneFactory,同時在建構式的時候,將一個Factory的參數帶入(就類似於前幾個Design Pattern實作時的方式。

再看到第14行,我們不再使用具象實體化,而是把new代換成工廠的方法了!

上述就是簡單工廠(SimpleFactory)!!但很遺憾,這不是設計模式,這只是一種coding的習慣!常有人誤認這個就是工廠模式的精髓。不過不要因為簡單工廠不是一個真正的模式,就忽略了它的用法。先來看看新版本的手機店的類別圖。

客戶–>工廠–>產品(抽象)—>產品實踐。這樣的關係可以讓具象產品都必須實踐CellPhone的介面(抽象類別也算,這邊是泛指實踐某個超型態(可以是介面或類別)),無呰以來就可以被工廠建立並傳回給客戶。

各種型式的手機都可以override 超類別的方法,實踐自己的製作方式。

工廠模式完了嗎?

接下來登場的是兩個重量級的模式,然後他們都是工廠…而手機只會愈來愈多…,接著看吧!

事業愈做愈大,手機開發經營有成,擊敗了其他的手機開發商,現在大家都希望產業移植,到大陸開分公司處理大陸的手機銷售,而大陸也有一個製造工廠(地區性質不一定),去賺更多的錢。產業準備複製,不過除了我們,經營者也會開始擔心!到大陸設廠的品質會不會下降呢?,會不會搞糟了原本的品質水準呢?因此希望大陸那邊都能利用自己的程式碼,好讓手機製造的流程不會改變。這樣在未來甚至可以把所有的生產流程都移到大陸,不過剛開始嘛,台灣工廠專門快速回應台灣的客戶,而大陸客戶由大陸工廠負責快速回應製作手機。

剛剛好呢,已經有一個作法,如果利用CellPhoneFactory,寫出二種不同的工廠,分別是ChinaCellPhoneFactory以及TaiwanCellPhoneFactory,那麼各地的手機商,就都有適合的工廠可以使用。這是一種作法…來看看會變成什麼樣子!

TaiwanCellPhoneFactory twFactory = new TaiwanCellPhoneFactory();

CellPhoneSale twSale = new CellPhoneSale(twFactory);

twSale.orderCellPhone("MusicPhone");

ChinaCellPhoneFactory caFactory = new ChinaCellPhoneFactory();

CellPhoneSale caSale = new CellPhoneSale(caFactory);

caSale.orderCellPhone("MusicPhone");

透過建立台灣工廠,然後建立一個台灣銷售部來處理台灣的訂單,將台灣工廠放到建構式參數中,當製造手機時,就會產生台灣區的手機

然而在推動不同地區的工廠時,經營者漸漸地發現,兩岸三地的喜好差異不小,所以公司在大陸建立了一個經營團隊,專門負責大陸手機的販售

他們調查大陸的需求以後,發現手機除了簡繁體外,他們對於手機的系統、功能、組件、包裝,配件都有不同的需求,擁有屬於自己地區性的手機原型(需求產生的),而推廣工廠的時候,發現不同的手機銷售部門雖然是用我們的手機,但是在製造上仍有不同的作法。所以我們希望建立一個框架,把不同的區域性的建立手機原型、製造與銷售手機綑綁在一起,卻又不失彈性。在建立簡單工廠之前,製造手機的程式碼綁在CellPhone Sale中,但這麼做卻沒有彈性。那麼怎麼做才能魚與熊掌兼得呢?

給不同銷售地區使用的原型框架

嗯…有個作法可以讓區域差異的手機活躍於CellPhoneSales類別,同時讓這些不同地區的分公司,依然可以自由製作該區域的產品組合。

首先,先把createCellPhone放回CellPhoneSale之中,不過要設定成抽象方法,然後要將地區性的銷售寫一個CellPhoneSale的次類別

來看看變了哪些東西。

public abstract class CellPhoneSale

{

public CellPhone orderCellPhone(String style)

{

CellPhone cellphone;

cellphone = createCellPhone(style);

cellphone.design(); //設計

cellphone.modeling(); //建模

cellphone.combine(); //組裝

cellphone.box();//包裝

return cellphone;

}

public abstract CellPhone createCellPhone(String style);

}

現在CreateCellPhone被移回了CellPhoneSale,而且工廠方法必須宣告為抽象方法。CellPhoneSale類別要宣告成抽象的

因此現在已經有一個CellPhoneSale作為超類別,讓每個區域型態(Taiwan、China),都繼承這個CellPhoneSale,每個次類別各自決定如何製造手機。看看要如何進行吧

目前處理手機銷售類別已經有一個不錯的訂單系統,由orderCellPhone()方法負責處理訂單,不過在地區性差異上,是要讓createPhone能因應改變,我們希望對訂單的處理能夠一致。

而各區域手機銷售單位之間的差異,在於製作手機原型上的差異(例如台灣有較高階的商務手機2代也有娛樂手機,但大陸沒有娛樂手機,而有運動手機)。

,做法就是讓大陸與台灣的分公司各個次類別去定義自己的createCellPhone()方法,所以會有一些CellPhoneSale的具象次類別,每個次類別都有自己區域不同的需求差異。

這仍然適用於CellPhoneSale框架,和orderCellPhone合作無間。

新的定義是每個次類別都會推翻createCellPhone方法,具有自主權地去定義自己區域需求建立原型的方法,同時使用CellPhoneSale所定義的orderCellPhone的方法,甚至可以把orderCellPhone宣告成final,以防止被分公司推翻訂購流程。

而利用不同地區的次類別,createCellPhone方法就會建立不同區域性的手機。

關於這方面,從CellPhoneSale的orderCellPhone方法觀點來看,此方法被宣告在抽象的類別內,但是在具象的次類別中實踐,雖然orderCellPhone對CellPhone物件做了許多事

但是它『並』不知道,這個CellPhone物件的具象類別為何。這正是鬆綁的一種行為(decouple)!當orderCellPhone呼叫createCellPhone()的時候,不同區域次銷售單位類別將負責透過不同的需求建立手機原型。而當然是由不同區域各自決定手機的需求來建立原型。

雖然次類別不是即時做出這樣的決定,但是嚴格說來,是由不同區域性的手機客戶決定到買,而決定了手機的區域需求。

來建立分公司吧…

public abstract class CellPhoneSale

{

public CellPhone orderCellPhone(String style)

{

CellPhone cellphone;

cellphone = createCellPhone(style);

cellphone.design(); //設計

cellphone.modeling(); //建模

cellphone.combine(); //組裝

cellphone.box();//包裝

return cellphone;

}

public abstract CellPhone createCellPhone(String style);

}

public class ChinaCellPhoneSale : CellPhoneSale

{

public override CellPhone createCellPhone(String style)

{

if (style.Equals("Business"))

{

return new caBusinessPhone(); //第1代的商務手機

}

else if (style.Equals("Music"))

{ //音樂手機

return new caMusicPhone();

}

else if (style.Equals("Sport"))

{ //1代的Sport手機

return new caSportPhone();

}

else

{

return null;

}

}

}

public class TaiwanCellPhoneSale : CellPhoneSale

{

public override CellPhone createCellPhone(String style)

{

if (style.Equals("Business2"))

{

return new twBusiness2Phone(); //第2代的商務手機

}

else if (style.Equals("Music"))

{ //音樂手機

return new twMusicPhone();

}

else if (style.Equals("Entertainment"))

{ //娛樂手機

return new twEntertainmentPhone();

}

else

{

return null;

}

}

}

靠近一點來看…是在何時宣告了工廠方法?答案是…

abstract CellPhone createCellPhone(String style);

這一行專門處理物件的建立,並將這樣的行為包裝起來,放在次類別中。走類別的程式碼(orderCellPhone)會用到次類別的程式碼(createCellPhone),但是藉由工廠方法,超類別和次類別之間的關係被鬆綁了呢。

前面講了這麼久,有沒有發現一直都忽略了手機本身?如果手機本身沒有定義,那有店也賣不了東西。現在就來實踐手機:

class CellPhone

{

//每款手機都有名稱、硬體規格(簡化)、作業系統軟體(簡化)

public string Name;

public string Hardware;

public string OS;

//總公司規定的基本流程。

public void design()

{

Console.WriteLine("doing Design Process....");

}

public void modeling()

{

Console.WriteLine("doing Modeling Process....");

}

public void combine()

{

Console.WriteLine("doing Combine Process....");

}

public void box()

{

Console.WriteLine("doing Boxing Process....");

}

public string getName()

{

return Name;

}

}

class caBusinessPhone : CellPhone

{

public caBusinessPhone()

{

base.Name = "China Business CellPhone";

base.OS = "Android 1.5";

base.Hardware = "電阻式營幕";

}

public override void box()

{

//大陸分公司銷售單位認為要推翻了原本的包裝方式,採用大陸的包裝流程,符合他們的風格。

Console.WriteLine("doing China Boxing Process....");

}

}

class twBusiness2Phone : CellPhone

{

public twBusiness2Phone()

{

base.Name = "Taiwan Business2 SmartPhone";

base.OS = "Android 2.0";

base.Hardware = "電容式營幕";

}

}

其他完整的程式則不實作,請以上類推即可。

等很久了嗎?手機該上市啦!來製造一些手機吧!

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

//建立兩間不同的分公司

CellPhoneSale TaiwanSale = new TaiwanCellPhoneSale();

CellPhoneSale ChinaSale = new ChinaCellPhoneSale();

//

CellPhone cellphone = TaiwanSale.orderCellPhone("Business2");

Console.WriteLine("gipi 訂了一個" + cellphone.getName() + "手機!");

CellPhone cellphone2 = ChinaSale.orderCellPhone("Business");

Console.WriteLine("pou 訂了一個" + cellphone2.getName() + "手機!");

Console.ReadKey();

}

}

是的,執行以後呢?

終於該來定義工廠模式了!當然假如都看到這邊了,你一定有一些想法:

工廠模式會把物件建立的過程封裝起來,來看看類別圖:

建立者(Creator)類別,其中能夠產生產品的類別稱為具象建立者。而當中的createCellPhone方法(具象類別中的哦),正是工廠方法,用來製造產品

而另外就是產品類別,CellPhone定義了手機,然後實際將要製造出來的手機原型都會繼承他。(像business、business2型的手機)

其實我們看到一個orderCellPhone將一個工廠方法聯合起來,然而這也可以視為是一種平行框架,他們同樣都是由抽象類別,再去實作許多具象的次類別

而每個次類別都有自己特定的實踐方式。TaiwanCellPhoneSale就是封裝台灣區域性手機的知識,大陸地區性手機的知識則由ChinaCellPhoneSale來封裝。

深入淺出一書定義:Factory Method Design Pattern (工廠方法模式)

定義了一個建立物件的介面,但由次類別決定要實體化的類別為何者,工廠方法讓類別把實體化的動作交由次類別進行。

為什麼常常會誤解呢?工廠方法的模式能夠封裝具象型態的實體化。如上圖,任何其它方法,都可能使用到這個工廠方法所製造出來的產品

但只有次類別真正實現了這個工廠方法,產生出物件。

常常有人會說,工廠方法讓次類別決定要實體化的類別為何者,但這邊所謂的決定並不是指模式允許次類別本身在執行期做決定。

而是指建立者類別的程式碼在撰寫時,不需要知道實際建立的產品是何者,選擇了使用哪個次類別,自然就決定了實際建立的產品為何了。

而要搞清楚的是,我們建立的大陸與台灣的分公司(TaiwanSale、ChinaSale),究竟與利用簡單工廠有何不同?它們真的很類似,但,用法不一樣。

雖然每個具象分公司的實踐看起來很像是簡單工廠,但是這裡工廠方法模式必須是繼承自一個類別,此類別有一個抽象方法createCellPhone()。

再由每個分公司自行負責createCellPhone()方法的行為。在簡單工廠中,工廠是另一個物件,由超類別CellPhoneSales所使用。

還不清楚嗎?次類別(TaiwanCellPhoneSale、ChinaCellPhoneSale)看起來真的很象簡單工廠吧?,簡單工廠不同的是,它把全部的事情都在一個地方處理掉了

然而工廠方法是建立一個框架,讓次類別決定要如何實踐。比如說好了,在工廠方法中orderCellPhone方法提供了一般的框架,以建立手機原型。

orderCellPhone依賴工廠方法建立具象類別,並產生出實際的手機,可以由繼承CellPhoneSale類別,決定實際製造出的手機是哪種區域特色。

簡單工廠的做法可以將物件的建立封裝起來,但是不具備工廠方法的彈性,因為簡單工廠不能改變正在建立的產品!

本例中採用了台灣跟大陸的區域性,既使只有一個concreteCreator,工廠方法模式仍然很有用,因為我們將產品的實踐與使用予以decouple(鬆綁)

如果增加了產品的實踐,Creator並不會受到影響,因為Creator與ConcreteProduct之間並沒有緊密的結合綑綁。

工廠將建立物件的程式碼封裝集中在一個物件或行為中,可以避免程式碼的重複,並更方便以後的修改,

也意味在進行物件實體化時,只會用到介面,而不再依賴具象類別。這正是幫助針對介面寫程式,而不是針對實踐寫程式。

然而,在工廠方法模式之中,不可避免的仍然必須使用具象類別,實體化真正的物件不是嗎?

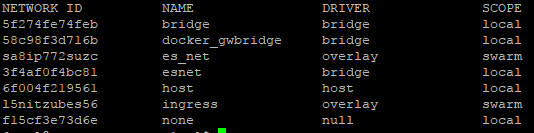

事實上還有相依性的謎題沒有解呢…

我們常直接實體化一個物件,就是在依賴具象類別,如同本最一開始的角色扮演案例,或是手機分公司案例

假如不知道工廠方法模式的話,那就會在一個類別中去new新物件,去實體化所有的手機或是角色物件,而不是委由工廠製造。

以手機分公司為例,假如一個手機分公司完全依賴所有的手機物件(因為直接在CellPhoneSale類別去建立手機),那麼一旦類別的實踐方式改變了,就要去

修改這個手機分公司的程式。這正是依賴具象類別(產品類別)的實例,相依性如下圖。

本書精華來了…

OO守則:請依賴抽象類別,不要依賴具象類別!

這有一個專有名詞叫dependency Inversion Principle。

這很酷,程式碼減少對於具象類別的依賴是件好事,這守則聽起來滿像請對介面寫程式那個守則,然而,本守則是指不要讓高階元件(公司)依賴低階元件(產品)

不論高低階,兩者都應該相依於抽象類別!

所以這樣的相依性該如何解決呢?回想一下工廠方法,針對產品去建立一個抽象的類別,再由產品的具象類別去實作各自的方法

看看上面,目前高階元件(CellPhoneSale,以及這些手機(caMusicPhone、twBusiness2Phone等)都依賴了CellPhone抽象,而遵循這個OO守則

工廠方法模式正是最有威力的技巧之一。

那為什麼會有Inversion呢?走一次我們思考問題的流程吧!以書中的例子為例,假如現在要開一間pizza店

你第一個會想到的就是pizza店,那產品是什麼呢?因此要做出來的產品就是pizza,但是你不想讓pizza店依賴pizza產品,不然將全部依賴具象類別。

所以要開始反轉,先從pizza開始,能抽象成什麼類別呢?

對!就是pizza(抽象)類別,那要這麼做,必須靠一個工廠來取出這些pizza的具象類別,一旦這樣做,各種具象pizza的產品就只能依賴一個抽象了。

那pizza店呢?也會依賴那個抽象。

關於dependency Inversion Principle有一些指導方針(見原書)

1.變數不可以持有具象類別的參考(如果使用new,就會持有具象類別的參考,這時請改用工廠避開)

2.不要讓類別繼承自具象類別(請繼承自一個抽象或介面)

3.不要讓次類別中的方法override超類別中的方法。(如果這樣,就不是一個真正適合被繼承的抽象)

要盡量去達到,而不是隨時都要遵行,有趣的是我們常常直接實體化具象類別,那就是字串物件(字串型態是參考型別),但這個合理嗎?

很合理,因為字串不會改變(假如我們將指派新的字串時,其實只是將原本的指標指向新的字串物件的位址)

後記:工廠模式還沒完,本篇依然延續先前,在閱讀過深入淺出設計模式一書後,以C#實作程式碼並重新構思案例來輔佐自己理解,工廠模式是個精華

要吸收要反覆地閱讀與體會,不過很高興又學會了一個設計模式。然而為什麼工廠模式還沒完?因為還有一個抽象工廠模式等著我。

不過這波未平,先別躁進,能體會出本工廠方法模式以後,再進到下一個模式也永遠不遲呢。玩玩看吧。